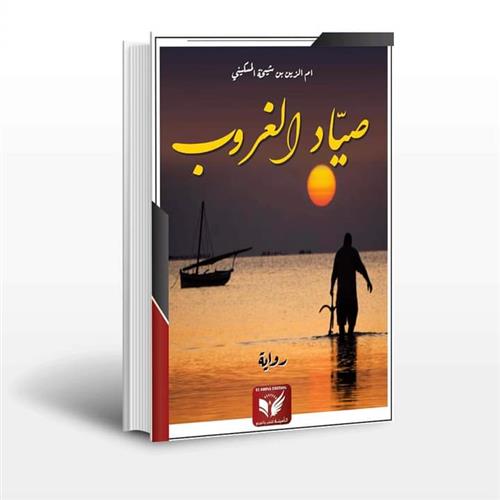

“صياد الغروب” لأم الزين بن شيخة المسكيني :رواية في الواقعية السحرية، ترسم أنطولوجيا الألم بفنطازيا السرد.

فوزية ضيف الله

” صيّاد الغروب” رواية يمكن أن يقرأها الجميع لكنها لا تتيح نفسها إلا لمن كان قريبا منها، قربا على جهة الوجع الذي تحوّله إلى حياة لا على جهة الغروب الذي يخبئ في نهايته ايذانا بالبدايات. لذلك كان البدء بترتيلة الوداع “حيلة لغوية” تتقمّص “مشهد الغروب نفسه، الذي يودع نهارا ليستقبل حلما. فكانت الرواية توديعا للواقع في شكله المتوهن واستقبالا له متخيلا في السرد نفسه.هذه الرواية عصيّة على الكثيرين، تعرف مغزاها جيّدا تخفّت صاحبتها داخل ضفائر السرد المشحون بالسخرية، وداخل الضحك المبطّن بالوجع، تنسكب أحيانا كشراب شهي يفتح شهيتك للحياة، وبعد ابتلاعه تحسّ أنّك تتخبّط باحثا عن منفذ لتخلّص الأبطال جميعا ومعهم الراوية من سحر الغروب المصطاد ومن عمق البحر الثائر ومن سطوة السرد اللاذع التي يتنكر في حلة سريالية أحيانا وأحيانا في حلة شاعرية، يعتنق المجاز في كل سطر، أو هو مجاز ملغز بمجازات أخرى، لا تبتعد عن الواقع الا لتصوّره في بشاعته ولؤمه في جماله أو قبحه في تشظيه أو في انغلاقه على الغروب نفسه، وسط تيه ميتافيزيقي، سنته أديان الرواية المتعدّدة. للرواية أصوات عدّة، ومنافذ عدّة، كما أنها تحترف الشعر والرسم والمسرح والسينما والفوتوغرافيا، وسط حذقها الأساسي للفلسفة والنقد…تلحّف السرد بكل هذه المهارات، ليعطينا وجبة متكاملة نضجت على نار الثورة والغضب، نار الوجع والألم، ثم تسنى لها أن ترتاح في منعطفات السرد على مشاهد من الحلم السريالي، ومقاطع من التخييل التشكيلي، انبنى على امتداد لوحات، رقمتها الراوية ترتيبا ما، يمكنك أن تغيره متى شئت وكما شئت، كما أن ترتيب اللوحات على الهيئة التي جاءت عليها هو المقترح الجمالي للوحة الكبرى التي وقعها صياد الغروب. نتبين اتجاه تعليق اللوحة من خلال الإمضاء كذلك يمكن أن نركب اللوحات ونعيد تشكيلها، وفق الحرية التي تركتها الراوية للقارئ لأنها لا تريد أن تسجن الشمس أو غروب الشمس في صورة واحدة.

كلّ لوحة من اللّوحات، هي لوحة كتبت بدماء الصياد، على نور الشمس حتى غربت، بروح تراوح بين قبح الواقع وإمكانية تجميله داخل السرد، حتى أن المقاطع التي كانت تئن، كانت تحدث من الأنات موسيقى ما، نغما ما، تطبب به الراوية ركنا من الوطن، وركنا من الفكر، وأركانا أخرى من عوالم السرد المنهكة في البلد. ذاك الجسد الذي يتألم في الرواية، هو جسد الوطن، التعليم، الرواية، الشعر، الرسم، هي الأبواب التي طرقتها بقلبها وقلمها وخرج منها وهج قاتل، أرادت مقاومته للنهاية، تسلحت بأبطال من التاريخ، برموز الثورة، بمعالم الحرية، بجثث الأبرياء، بأجنة تم اغتيالهم بطفولة انتهكت بوطن يئن من فقدانه التوازن. هو الجسد نفسه الذي يحمله “أيوب”، الرامز للصبر، و”فرح” المبشرة بالفرح و”وردة” الصحفية الشذية وسط القبح…وكل الأبطال الآخرين…

“ثقوب سوداء” تخترق السرد، هي ألغام غرستها الراوية، لذلك لا يمكنك أن تطأ أرض السرد إلا مُتمعّنا، متفحصا متسائلا، في كل طيّة من طيات الطريق، تعترضك أحجة، لا يمكنك حلّها بالتركيز عليها بل بالمرور الى غيرها، كأنك تجمع علامات ودلالات لتهتدي بها. تتشكّل المشاهد في كل صوب، تطرق باب السياسة والمجتمع، تفتح أحشاء الوطن، تفتتها، وتتركها للشمس عارية، ثم تطرق باب الذاكرة، تحاسب الأموات والأحياء، ثم تعطي للأموات حقهم من الحياة، أو تدفع الأموات إلى تجريب لعبة الموت، تصنع مُدنا متخيلة تسميها بأسماء واقعية، أو تسمي المدن التي تعودت عليها بأسماء استعارتها من شخوص ومن روايات ومن لوحات. ليس الغروب من يقود الشمس بل إن الرواية هي التي تقود قارئها نحو مغامرات غير مضمونة النتائج، وسط القصص المتداخلة التي يختلط فيها الواقعي بالمتخيل، كأن الروائية أرادت أن تجعل الواقع غير متاح للقارئ إلا عبر السرد المتخيل، والزمان المُتخيل، تهرب بالواقع نحو الخيال لتُعيد كتابته كما تريد وتحاسب القدر والمساندين له على تحقيق الجرائم والمظالم.

استدعت الروائية وهج الجزيرة قرقنة، بما فيها من أنواع السمك ومذاقات الأكل التي طبختها الأم خديجة، ورحلت بنا إلى معالم يحضر فيها الجن والانس والآلهة، متبرئة من الثنائيات التي فصلت بين عالمي الواقع والخيال، العقل والجنون، الدين والدنيا، حولت جزيرتها الى باحة للخيال، تدق فيها طبالة قرنة، على وقع الرقص والبحر والحب، أمام غروب سريع للشمس، وغمست أطراف الغروب في قصة أيوب الذي كان هو الفوتوغرافي الذي يقتنص صورا بينما كان أبوه المتوفى يقتنص حوتا ويقتلع حجرا، ابداعات في الماء وفي الحجر، لكن حجر الرواية كان ملوّنا بتلاوين المذاقات التي وصفت لونها ورائحتها الزكية. ومشحونا بغناء بدوي عتيق، مكتنزا بالمجازات والمفارقات.

عرجت على تراتيل البرلمان، وقتلى الوطن، صحافة الكارثة، الغرقى الجدد، الادعاءات السردية، الجثث، التضخم المالي، المهربين، سراق السعادة، أعضاء الحكومة، عشاق جهنم، معبد الجماجم، جبل سمامة، الأوطان المحتلة، عائلة السلطاني، برلمان الله، كتاب الموتى، مزبلة الكتب، مدينة القمامة الكبرى، عالم الأجنة، أنها راوية متخصصة على حدّ قولها في “تحويل المتألمين إلى روايات” (ص 110). تتكلم أصواتا غاضبة، تحت سماء بلا نجون، ولا تترك للقارئ فراغا بل تدعوه الى اختراعه بنفسه، “لا، الفراغ قد التهمته الدولة الجديدة” (ص 106).

تتكلّم باسم المرأة والنسوة والطفولة والجثث التي ماتت ظلما والنسوة التي اضطهدت جندريا، تجع الأجنة ينطقون في أحشاء أمهاتهم، ويعودون من المقبرة يحاسبن قدرا وأبا جبانا دفعه إلى الموت. كتبت دستور الدولة الظالمة، التي تسن قانونها ضد القطط والضحك والحلم والحب، وجعلت نفسها تحاكم داخل السرد، لأنها خطيرة على أمن الدولة. يحاكم السرد نفسه بنفسه، يختار الحاكم والمحكمة ودرجة العقوبة، كأنها تنهي على الأبطال لتبدأ قصّتها ما بعد الرواية. تروي تفاصيل الكتابة واسم الرواية ودار النشر وصاحبة النشر، توهم القارئ أن هذا “العجين السردي” على حدّ قولها هو واقع حقيقي، لكنها حيلة في دفع الخيال عن الواقع أو حيلة في تطهير الخيال من سمّ الواقع. يحضر الرسام باسم كوشمار، كنية اختارتها له، تزج به في عوالم الجنون والعبقرية ، يمسك باللوحة النهائية، التي تتشابك فيها السيقان، تفلت الشرايين في رحلة سريالية، تنحصر الدماء في الأقدام، فيستفحل نزيف الوطن على القماشة، شخوص تشكيلية غمّتها الدماء، فيمزّق القماشة محتميا بالفراغ أمام وحشة الدماء. مشهد صادي سريالي، يصف حدّة الوجع وانفلات الفرح من الحياة، فتحتمي اللوحة بالفراغ عوض أن يتخللها الوجع. غير أن اللوحة التي هي مسار تخييلي، يصلح لخلق ما أرادت من الحكايات، فتصبح مسرحا للأشباح، تتواتر الأدوار التمثيلية، مسارح القسوة الدامية، تمارس فيها تقنيات البتر والقص والقمع. فتقطع الأجساد على القماشة وتفقد أعضاءها، وتأتي الى الحياة معطوبة.

بين جزيرتين، جزيرة قرقنة وجزيرة السرد، تتراقص الشخوص بين الأنطولوجيا والفنطازيا، بين الشعري والسريالي، راسمة رؤية ما بعد ميتافيزيقية، تحطم الحدود بين العوالم السردية والعوالم الأرض سماوية، فلا نميز بين الشبح والانسان، بل يصبح للجن امكانية للحوار مطالبا بحقوق انتهكها عالم البشر، فيموت حرقا وشنقا دون قانون يحميهم.

إن العضو المبتور في الرواية هو الفرح الذي تريد أن تهديه الراوية لأيوب، لأجل أن تكون حكايته مع الغروب، شروقا جديدا لشمس أخرى، في مدينة يغزوها الحب والفرح والرقص والفن. لذلك لم تيأس وردة من ولادة حروف جديدة، ولا أيوب من التقاط صور جديدة. فتسمي كوشمار بيكاسو القرقني، تزيل عنه كل الندوب القديمة. ثم تعود لمدن الملح لتزج بموت الأب في فوهة السرد، تحاسب الملح والحجر والأقدار.

كتبت هذه الرواية لشطب الأحزان جميعا، لذلك رصفتها، وحركتها على مسرح القسوة تارة وعلى مسرح السخرية تارة أخرى، لقد حوّلت كل الأحزان إلى دمى متحركة في مسرح الحياة، تلبسها ما تشاء وتنزع عنها ما تشاء، تعيد كتابة قصصها وحكاياتها باللغة التي تحررت من سطوة الذكورة ومن جندرة السرد والفلسفة والشعر، وتلتقي بالأموات لتنجح في تمارين الخيال، لأن الأحياء لا يعلمون أن نتخيل، بل يدفعوننا كل مرة الى تقيئ الواقع. لكنها في المقابل لا تنفك تحاسب الرواة الذين استهلكوا الخيال حد الفظاعة، ونسو الواقع حتى انهار السقف علينا، تقول “”كلهم في سراويل سردية، ومراويل رومنسية”، تنقد عالم الرواية الذي غزته أقلام هجينة وطغت عليه أموال لم تعترف بقضايا الثورة، فتصبح هذه الروايات نفسها تهما تضع الرواة على محك المحاكمة والحساب.

تتساءل أم الزين ” ماذا فعلت بنفسي في هذه الرواية، الرواية الوحيدة التي أردت أن أكتبها بمعزل عن المؤلفة أمينة زريق، تهرب بي كقطار فقد سطته وتتدحرج إلى حيث لا أدري” (ص 154).

لكنها تعرف جيّدا أن هذه السكة التي ركبتها هي سكة السرد المجنون، تريد أن تحوله “دينا جديدا”، طالما أن “الجنون سلاح أخطر من العقل” (ص 157)، بعد افلاس العلوم الانسانية، ونهاية الانسان، واستفحال عالم الأشباح في دولة الحراس. فلنكن أشباحا اذن.